手続きを紙からWebへ移行するマイページ開設を機に、オンラインの情報提供を強化

川田様 私が統括するお客様サービス本部は、当社が専門とするペット保険の契約管理と、そのためのシステム開発・運用を担う部署です。業務委託しているコールセンターのマネジメントなども行っており、およそ100人いる社員の過半数が所属しています。

取締役執行役員 お客様サービス本部長 川田 広明様

取締役執行役員 お客様サービス本部長 川田 広明様佐藤様 私が在籍する契約部は、ペット保険をご検討の方が実際に加入し、お手元に保険証券が届くまでの手続きを管轄しています。加入条件などに関する問い合わせの電話が多く、より素早く自己解決いただけるようHelpfeelの活用に取り組んでいます。

―― Helpfeel導入までのいきさつや、それまでの課題についてお聞かせください。

川田様 DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略の一環として、当社では、加入後の住所変更手続きなどを紙からオンラインに移行しようと、2020年10月に「マイページ」を開設しました。これは、保有契約数が増加傾向にある中で「紙ベースの手続きで生じやすい、不備による手戻りを防ぐ」という業務効率化とお客様の利便性向上が大きな狙いでした。

一方で、日々コールセンターに寄せられるお問い合わせ等についても同様に、お客様がオンラインでスピーディーに自己解決できる割合を高めるためのツールの導入と、問い合わせの電話やメール、またそれらに応じるコミュニケーターの席数を適正に管理することが課題の一つとなりました。

佐藤様 当社は代理店であるブリーダーやペットショップ経由のご契約が多く、ネット完結型の商品は、これから伸びていく分野と考えています。ただ現状でも、それら全てを合わせた20万件以上の契約の約6割はマイページを登録済みで、その半数以上で保険金のWEB請求もご利用いただいています。また当社の公式LINEへの関心も高く、ざっくり「契約者の3人に1人」が登録いただいている計算です。

こうした顧客接点のデジタル化を踏まえ、電話による照会数を抑える業務効率化だけでなく、ユーザー視点からの満足度も高めたいと考えました。

WebのFAQは、わずかな空き時間さえあれば手元ですぐ確認いただけるのがメリットです。ただ当社サイトで従来公開していたのは、一覧表示からトピックを探す昔ながらのFAQシステムで、使い勝手が課題となっていました。

操作性に優れたHelpfeelに切り替えてからは、契約者アンケートでも「仕事帰りや休日の空き時間など、コールセンターの時間外に知りたいことが解決した」との声をいただいており、狙いどおりお客様にもプラスの面が大きかったと考えています。

「保険料」「掛け金」「掛金」「口座」など、どの語句もカバーできる点を評価

川田様 実は、情報提供の方法として最初に候補となったのは対話型のチャットボットでした。実際には、過去の問い合わせを分析して応答のシナリオを準備する負担が重く、しかもシナリオ外の質問は結局電話や有人チャットによる対応となるため、思ったような効率化につながらないと導入を見送った経緯があります。

お客様サービス本部 損害サービス部 課長 兼 営業本部 営業管理部 課長 長岡 文様

お客様サービス本部 損害サービス部 課長 兼 営業本部 営業管理部 課長 長岡 文様佐藤様 実際に使ってみてHelpfeelの強みだなと私が思うのは、検索キーワードと関連付けることで、1つの記事でもさまざまな質問をカバーできる仕組みです。

例えば、現在私たちのFAQでは、検索窓に「保険料」「掛け金」「掛金」「口座」「カード」というどの語句を入力しても、頻出の問い合わせである「保険料の支払口座やクレジットカードを変更したい」を上位表示し、共通の解説記事が見られるようになっています。

―― Helpfeel導入後の状況や、運用体制についてもうかがえますか。

長岡様 既存の記事コンテンツを引き継ぐ形でFAQを刷新してから2年余りが経ちますが、この間月2~3件ペースの記事追加とともに重複内容の整理を進め、およそ120記事を公開しました。

Helpfeelの運用は、お客様サービス本部の各部署から1名ずつ、合計4名で担当しています。各部署から意見やアイデアを持ち寄って精査し、Helpfeel側の担当者と毎月行うミーティングを経て反映しています。

記事内のリンクやタグ付けで関連トピックもご案内したり、問い合わせの多い「フィラリア予防」のような季節性のトピックを上位表示したりといった施策を重ね、お客様が本当に知りたい内容に到達して自己解決に至る率が高まってきたように思います。

佐藤様 記事数だけを追わず、目が行き届く範囲でしっかり作り込み、関連付けを充実させていく方法で、何か対策を取った翌月には、改善を実感できています。

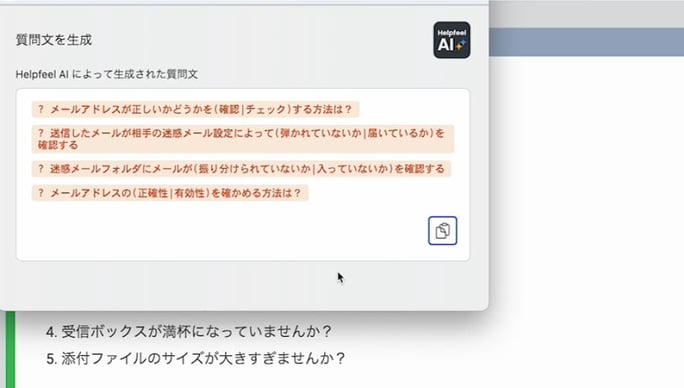

運用を続ける中で特に助かっている機能が「質問文の生成機能」(生成AIを活用したHelpfeelの拡張機能)です。通常、回答記事から逆算して質問文をつくるのは少しコツがいる作業ですが、このAI機能のおかげで誰でも一定レベル以上の質問文をスピーディーに作成できるようになりました。

FAQ記事をもとに、AIが自動で質問文を生成

公式LINEでFAQの利用を促進し、問い合わせ件数を20%削減。コールセンターの席数を減らしても電話はつながりやすく

―― 有人対応の増加を抑えたいという導入目的に対し、どのような効果がありましたか。

川田様 当社では、契約者数に対する問い合わせ電話・メールの件数割合として「問い合わせ率」、Helpfeelの閲覧件数を問い合わせ電話・メール数で割った値を「利用比」として定義し、毎月その推移をチェックしており、これらの指標で効果が現れています。

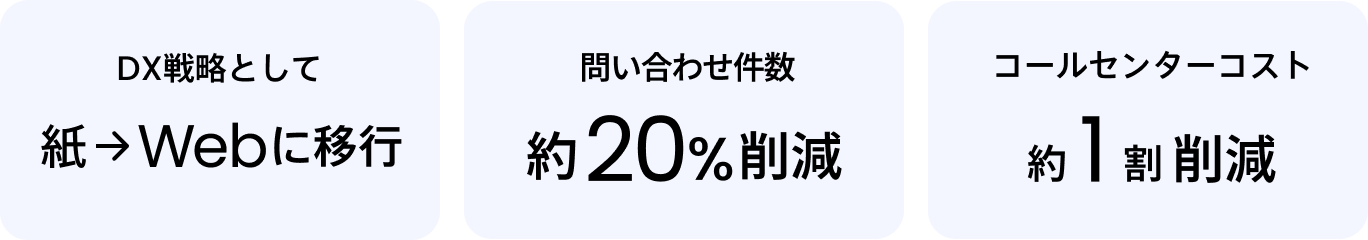

契約者数は着実に増加している一方で、問い合わせ件数はHelpfeel導入前と比べ、約20%削減されました。「問い合わせ率」は、Helpfeel導入当初の4%台半ばから3%台後半に改善し、現在は3%台前半も視野に入っています。FAQの「利用比」についても上昇傾向にあり、FAQの利用が加速しています。

長岡様 Helpfeelの利用が定着したことで、席数を減らしているコールセンターの電話は、むしろつながりやすくなりました。コールセンターの席数は最大で約1割にあたる2席分を減らすことができました。

また、コールセンターでのご案内方法にも変化がありました。たとえば、マイページに関する問い合わせでは従来、お客様の操作に合わせて手順を最後までご説明することが多かったですが、現在はまずFAQで検索をお願いし、「ここに載っている手順を見ながらお進みください」というご案内もできるようになりました。さらにお客様のほうでも事前にHelpfeelでお調べになり「自分の場合はどうか」と、ポイントを絞ってお電話いただくパターンが増えました。

こうした相乗効果によって1件あたりの解決に至る時間が短縮し、より多くの応対が可能になったと分析しています。

佐藤様 FAQがここまで浸透した大きな要因が、公式LINEからのPRです。画面下部のリッチメニューにリンクを固定表示しているほか、ペットに関する読み物などに交えてFAQの使い方もビジュアルでご案内してきました。コールセンターが休業に入る年末にはあらためてFAQの利用を呼びかけ、Webサイトのバナー経由を上回る流入が確認できています。

さらにFAQの利用を促進するため、少し変わった取り組みとして、期間限定の「隠れ演出」をFAQ上に実装しました(※)。検索窓に「夏休み」と入力すると、画面いっぱいに花火が打ち上がる仕掛けで、お客様にちょっとした驚きと楽しさを体験していただけるようになっています。同時に、夏のご挨拶と夏場に増えるペットの「熱中症」や「異物誤飲」への注意喚起も行いました。※内容により別途開発費用がかかります。

この取り組みは、当社が「お困りごとが起きた際に、FAQを思い出していただける工夫を何かできないか」とHelpfeel社に相談したことから始まりました。本来のメニューにはないイレギュラーな相談にも、「こんな仕掛けはどうでしょう」「別の形でなら実現可能です」と様々な提案をいただき、迅速に形にしていただけたのは嬉しかったです。

川田様 Helpfeelを導入した2年前から、当社は保険金WEB請求のリリースや商品改定など、本来問い合わせが大幅に増えるようなイベントをいくつか経験しています。しかしこの間もHelpfeelのFAQを充実させることで照会数を抑制し、コールセンターは一貫して席数を大幅に増加させることなく高い応答率を維持してきました。

自社のリソースに気兼ねせず新たなチャレンジができ、時代の変化に対応しやすくなるという意味で、Helpfeelは「攻めのツール」だというのが、私の考えです。

「解決しやすい」というホスピタリティを追求したい。日常会話に近い音声入力検索にも期待

―― そのほか、Helpfeelの導入後に実感されたメリットはありましたか。

長岡様 FAQ運用をコンテンツ作りから、分析、改善まで全て自前で続けるのはハードルが高いので、標準で毎月のフォローがあるのは、やはりHelpfeelの大きな魅力です。導入目的に沿った提案はもちろん、利用実績の分析や第三者的な視点が得られ、社内の感覚で見落としていた「お客様にとって分かりづらいポイント」に気付けているようにも思います。

佐藤様 当社はHelpfeelをお客様向けに公開していますが、コールセンターでの応対中も活用が進み、コミュニケーターから表記の修正依頼や新規記事の提案が寄せられるようにもなりました。お客様へのホスピタリティとして「解決しやすさ」を全員で追求する姿勢が、自然にできてきたように思います。

―― 最後に、今後のHelpfeelの活用に向けた展望をお聞かせください。

佐藤様 単語だけでなく文からもトピックを検索できる「意図予測検索2」が音声入力に対応したのは、とても嬉しいニュースでした。検索慣れしていない方でも日常会話に近い感覚で知りたい情報が得られ、さらに使いやすくなったと思うので、今後この点を公式LINEなどでしっかり周知していけたらと思います。

長岡様 コールセンターと連携したFAQのブラッシュアップにも、さらに力を入れたいです。たとえば、コミュニケーターから本社に転送され、お客様をお待たせしている高度な内容の問い合わせについても、うまくHelpfeelを採り入れることでより早い解決ができないか考えていくつもりです。

Helpfeelを単なる情報発信の場所としてではなく、お客様とつながる大切な接点のひとつとして、これからも育てていきたいですね。

※インタビュー内容、役職、所属は取材当時のものです。

.jpg)