「売上3倍でも、問い合わせは1.5倍に抑えたい」急成長スタートアップに問われるサポート効率

当社は、駐車場予約アプリ「アキッパ」を通じて、個人宅の駐車場、月極駐車場、商業施設付帯、空き地など様々な空きスペースを一時的に貸し借りする新しい形のシェアリングサービスを提供しています。ドライバーにとっては手頃で確実な駐車体験を、駐車場オーナーにとっては遊休資産の収益化という価値を届けています。

お客様からの問い合わせチャネルは、問い合わせフォーム、電話、有人対応チャットの3種類で、1日あたり6名のメンバーを中心に、一部は外部パートナーとも連携しながら24時間365日対応しています。

FAQはカスタマーサポートチームの管轄で、全てカスタマーサポートチームで設計・運用しています。私はその全体設計や活用効果の分析など、運用全体を統括しています。アキッパは従来のコインパーキングと異なる体験のため、「本当に停めていいの?」「お礼は必要?」といった初めての戸惑いが多くあります。こうした心理的な不安をFAQで先回りして解消し、継続利用につなげていくことも私たちの重要な役割です。

── Helpfeel導入前、問い合わせに関してどのような課題がありましたか。

ユーザー数が年々急増する中で、基本的な使い方に関する問い合わせも増加していました。こうした基本的な内容は、FAQで一通り記事を用意していたものの、完全一致でしか検索できない当時のFAQの仕組みでは、お客様が欲しい情報が見つけられていなかったのだと思います。

たとえば「駐車場」という一般的なキーワードでは記事が多すぎて目的の情報が埋もれてしまい、逆に言葉が少し違うだけで検索にヒットしない、といった問題がありました。

カスタマーサポートグループ グループマネージャー 荒木 賢一様

また、スタートアップである当社は事業成長にリソースを集中投下しているため、サポート人員の増員には限界があります。低単価・高頻度利用のビジネスモデルゆえに、問い合わせ1件あたりの対応コストにも常にシビアである必要があります。カスタマーサポートグループには、売上が2倍、3倍になっても、問い合わせは1.2倍や1.5倍に抑えることが求められており、そのためにはFAQによる自己解決の強化が不可欠でした。

── Helpfeelを導入した経緯を教えてください。また、なぜHelpfeelを選んだのでしょうか。

検索性能を高める方法を探していた中でHelpfeelを知り、興味を持ちました。デモで印象的だったのは、表現が多少異なっても意図を汲み取り、適切な記事へ導いてくれる検索体験でした。自己解決にはFAQ記事が“ある”だけでなく、「ユーザーが迷わず答えにたどり着ける仕組み」が不可欠だと感じていたため、Helpfeelはまさにその課題にフィットすると思いました。

アキッパは年齢層を問わず幅広いお客様にご利用いただいており、駐車場のオーナーにはご高齢の方も多くいらっしゃいます。「誰でも迷わず使えるUI」は当社が重視するポイントでもあり、その点でもHelpfeelの検索機能は理想的でした。デジタルに不慣れな方でも、この検索機能であれば困りごとを自力で解決できる可能性を感じました。

加えて、私自身がカスタマーサポートの経験が浅かったこともあり、導入後の伴走サポートが受けられる点も大きな安心材料でした。社内工数を最小限に抑えつつ、定期的なサポートを通じて次の動きを考えるヒントも得られると考え、Helpfeelの導入を決めました。

即時更新×月次分析で問い合わせ抑制を実現

── どのようなKPIを設定し、どういった点を意識してHelpfeelを運用していますか。

「問い合わせ率(問い合わせ件数÷予約回数)」を1.07%以下にすることをKPIとしています。利用者数が増えてもサポート負荷を比例させず、効率的な運用を維持するためです。

── Helpfeelのカスタマーサクセスへのご感想もお聞かせください。

FAQ改善の具体的なアドバイスが非常に役に立っています。自社だけではデータを見ても“課題の発見”に至らないことが多いのですが、Helpfeelのカスタマーサクセスと月次で数字を振り返ることで、次の課題が把握でき、改善サイクルが回せています。

Helpfeel導入前は日々の顧客対応に追われ、私ひとりでFAQの改善を行っていたため、着手できる範囲が限られていました。今はデータに基づいた運用をしっかりできている実感がありますし、本来は自分たちでやるべきことをサポートしていただけるという点で、とても助かっています。

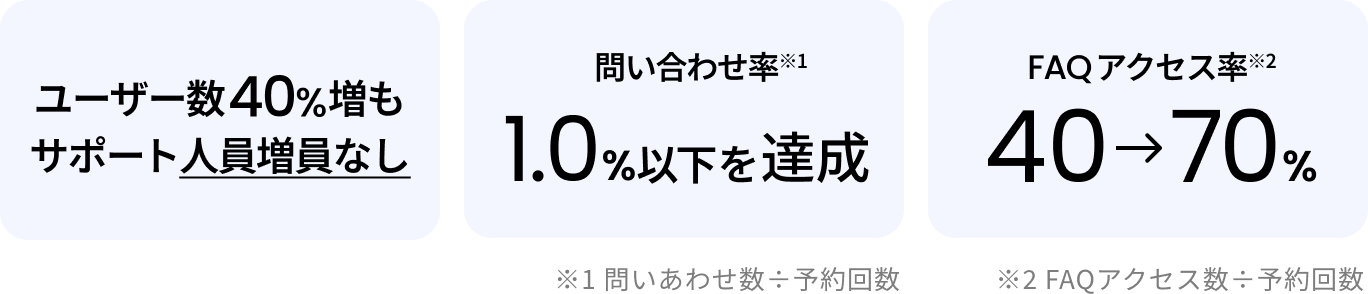

ユーザー数4割増も、対応人員は維持。急成長に耐えるサポート体制を実現

Helpfeelを導入してからユーザー数は約40%増えていますが、問い合わせ率は目標の1.07%未満を達成することができました。直近では1%を下回る月も出てきています。導入前の問い合わせ率は1.4%程度でしたが、Helpfeelの検索性向上により、お客様の自己解決が着実に増えていることがうかがえます。

FAQ記事のアクセス率(FAQアクセス数÷予約回数)も40%程度から70%以上に増えており、FAQがしっかりと利用されていることがわかります。

問い合わせ内容を見ると、キャンセル方法や利用時のSMS認証など、基本的な操作に関する問い合わせが特に減少しました。問い合わせ率の改善には、こうした初歩的な内容の自己解決が大きく寄与していると考えています。

── その他の効果や、社内の変化などはありますか。

経営陣からは、利用者が40%も増える中、サポートコストを抑制できている点で評価を受けています。顧客対応をするメンバーも増員せずに運用を継続できています。

また、以前は現地での駐車場トラブルに対しては電話対応が多く、どうしてもアウトソースの人件費がかさんでしまっていたのですが、現在はHelpfeelでトラブル解決方法の記事に到達できるケースが増え、電話でなく有人チャットでトラブル対応をする割合が増えています。チャットは電話に比べて単価が70%低く、コスト最適化につながっています。

「人を増やすのではなく、自己解決設計で対応コストを抑える」というスケーラビリティのある運営が実現できています。

“迷い”を残さない体験設計で、離脱を防ぎリピートを創出

究極の理想は、カスタマーサポートが不要になることかもしれません。お客様は本来誰かに対応してほしいわけではなく、困りごとを簡単かつスピーディーに解決したいだけなんです。そのためにも、AIなど新しい技術も適切に活用しながら、「迷いが生まれにくい」「すぐに答えが見つかる」体験を追求していきます。

Helpfeelには、今後もFAQの改善提案に留まらず、自己解決を軸とした顧客体験設計全体に関するアドバイスもしていただけると助かります。

── 最後に、貴社と同様の課題を抱える企業へのメッセージをお願いいたします。

事業が成長すれば、問い合わせも増える。これは多くの企業が成長フェーズで直面する課題です。Helpfeelを活用すれば、検索性の向上に加えて、FAQ全体の運用改善も実現できます。

私自身の経験から、どんなにわかりやすい記事を用意しても、お客様がそこにたどり着かなければ意味がないという当たり前のことを再認識しました。一般的に、ツールの導入では「導入することがゴールになってしまう」という課題を耳にしますが、HelpfeelはFAQを育て、問い合わせ削減や自己解決率の向上といったゴールまで伴走してくれる点で、心強い存在です。

また、新しいサービスほどお客様の最初の利用ハードルが高いものです。登録方法、支払い、トラブル対応など、覚えることの多さがリピート利用の障壁になり得ます。その点、Helpfeelによって「わからないことがすぐ調べられる」「答えにすぐたどり着ける」という円滑な顧客体験が提供できることで、次の利用につながると感じています。

FAQをこれから構築する企業はもちろん、構築したものの運用に課題を抱える企業にとっても、Helpfeelは導入する価値があるサービスだと思います。

※インタビュー内容、役職、所属は取材当時のものです。

.png)