「この人に聞けば大丈夫」全国70拠点から、担当社員に電話が集中。商品情報の属人化が長年の課題だった

── はじめに、貴社の事業と皆さまのご担当業務を教えてください。

松本様 当社は、厨房設備の企画・提案から設計、製造、販売、施工、メンテナンスまでを一貫して提供しています。約80の営業拠点に、修理・保守を行う218名のサービスエンジニアを配置し、全国のお客様をサポートしています。当社のお客様は飲食店や病院なども多く、製品の不具合が起きた際は休日でも早急に対応できるよう、サービスエンジニアは年中無休でシフト体制を組んでいます。

山田様 サービス推進部では、サービスエンジニアの業務効率化やナレッジマネジメント、教育などの施策を企画・実施しています。

苅田様 私はサービスエンジニアとして、お客様のもとへ訪問し、機器の修理対応や更新の提案を行っています。

相川様 私は東日本購買グループで、加熱調理に使用される「コンビオーブン」と「バリオ シリーズ」の輸入・販売・サポートを担当しています。出荷検査やサービスエンジニアのサポート業務なども私の役割です。

左から、営業本部 サービス推進部 部長 松本 弘様、同部 次長 山田 晋平様、

東京営業第二部 サービス部 苅田 賢哉様、東日本購買グループ 東京購買課 課長 相川 恵太様

── Helpfeel導入前、どのような課題がありましたか。

山田様 長年の課題は「問い合わせ対応の属人化」でした。サービスエンジニアが現場で不明点が生じた際、各製品に詳しい相川のような特定のメンバーに社内からの問い合わせが集中してしまい、彼らが他の業務に時間を割けない状況が常態化していました。

こうしたメンバーにも当然休日がありますが、現場は365日休みがありません。担当者が電話に出られないと、現場のエンジニアは顧客を目の前にして問題が解決できない状態だったのです。結局、対応を持ち帰ることで、お客様をお待たせしたり、営業機会を損失したりすることもありました。

相川様 私自身が会議中だったり、休日だったりして電話に対応できず、私がボトルネックになって、現場に遅れが出ていることに心苦しく感じていました。

その一方で、勤務時はエンジニアからの問い合わせに追われる日々でした。電話が鳴り止まず問い合わせ対応を優先していると、自分の業務は後回しになってしまい、手がつけられないこともありました。入電でそれまでの集中が途切れてしまい、計画的に仕事を進められないことにも悩んでいました。

苅田様 サービスエンジニアの間では「コンビオーブンとバリオなら相川さんに聞く」という暗黙の了解が広まっていました。私が勤務している都市部では、比較的先輩や同僚に相談しやすく知識を相互に共有しやすい一方で、地方では一人の拠点もあり、どうしても相川さん頼みになります。また、こうした背景から、都市部と地方では知識レベルにばらつきがでやすいとも感じていました。

山田様 当社は製品数が多いうえに、新しいバージョンの情報も頻繁に更新されます。従来のナレッジ共有は、何百ページにもおよぶPDFマニュアルが中心で、追加のアップデート情報は通達メールや研修で伝える場合が多くあります。

しかし、忙しいサービスエンジニアにとっては、メールを見逃したり後から探すのが難しかったりと、必要な情報にすぐアクセスできないことが多々ありました。加えて、膨大なPDFから目的の記述を探し出すのも大きな負担になっていました。

なかにはITに明るくないエンジニアもおりますし、メールに頼る全体周知には限界を感じていました。全社に必要な情報を漏れなく届け、全国どこでも均一なサービスレベルを実現する方法はないかと模索を続けていました。

── 課題を解決するために、どのような検討をしましたか。また、数あるAIヘルプデスクシステムの中で、Helpfeelを選んだ決め手を教えてください。

山田様 サービスエンジニアが現場でマニュアルを見るだけでなく、不明点をピンポイントで解決できる仕組みが必要だと考えました。そこで、チャットボットの導入案をまとめたのですが、社長から「もっと最新技術を取り入れたサービスがあるのではないか」「運用負荷まで見据えているのか」と問題提起がありました。

ゼロから検討し直した結果、当社の課題を乗り越えるには、AIヘルプデスクがより適しているという判断に至りました。その中でHelpfeelに決めた最大の理由は、「意図予測検索」と「伴走型のサポート体制」です。

長年問い合わせを受けてきた相川は、ふんわりとしたエンジニアの相談から本当に探している情報を推測する「相川式意図予測検索」とも言うべき職人技を持っていました。Helpfeelは、まさにその技術をテクノロジーで再現できるため、エンジニアの多様な表現を的確にくみ取り、必要な情報へ導いてくれると確信しました。

また、当社はこれまでにシステムを導入したものの、社員に定着しなかった苦い経験が何度もありました。そこで今回はプロの知見を借りながら確実に運用を根付かせたいと考えました。

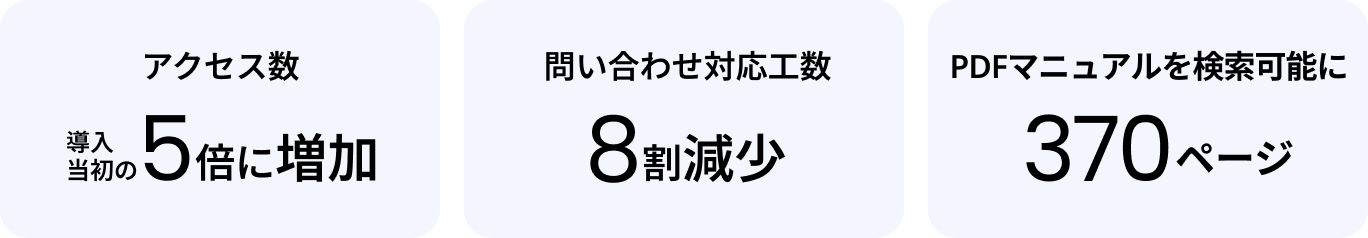

370ページ分のPDFを検索可能に。

さらに、現場が止まるような緊急度の高い情報は積極的にHelpfeelに掲載し、1年で102記事を拡充

―― Helpfeel導入後、どのような体制で、どういった点を意識して運用していますか。

山田様 相川など製品情報に長けたメンバー数名が記事の作成を行い、私は全体の取りまとめを担当しています。

相川様 導入時はまず「PDF検索機能」で、合計370ページ分の既存のマニュアルを検索可能にしました。そのうえで、過去に質問が多かった内容はもちろん、PDFマニュアルに載っていないレアケースであっても「現場が止まってしまうような緊急度の高い内容」は優先的にHelpfeelに記事として掲載しました。

運用開始後は、利用データの分析をもとに、カスタマーサクセスから追加記事の提案をしてもらい、内容を拡充しています。あわせて、問い合わせ対応時には自分がHelpfeelを検索しながら案内しているので、記事がなかった場合にはその都度追加しています。この積み重ねで1年で102記事を追加しました。

── サービスエンジニアがHelpfeelを活用することを習慣化するために工夫している点を教えてください。

松本様 各部署で会議や説明会を実施し、対面研修でも啓蒙しています。こうした取り組みを行う中で感じるのは、デジタルネイティブ世代である若手社員にまずHelpfeelを活用してもらい、先輩社員が若手を真似て使うようになるサイクルが有効ではないか、ということです。そこで、若手社員から実際の活用方法を聞き、その事例を全社に伝えるようにしています。今後は、メルマガを発行しHelpfeelを紹介する施策も検討中です。

相川様 私はサービスエンジニアから問い合わせを受けた際に、「Helpfeelでこう検索してほしい」と検索キーワードをアドバイスしたり、メールの返信に記事へのリンクを付けたりするなど、地道な利用促進を行っています。

山田様 まずは多くのサービスエンジニアにHelpfeelを利用してもらうことが必要だと考え、KPIとしてはアクセス数を重視しています。現時点では、アクセス数が社内の問い合わせ数を上回ることを目指しています。

── Helpfeelのカスタマーサクセスへの感想もお聞かせください。

山田様 Helpfeelがしっかり運用できているのは、カスタマーサクセスの存在あってのものだと思っています。この支援がなかったら、過去の失敗例と同じように「いつの間にか使われなくなるシステム」になっていたでしょう。

相川様 毎月の定例会でデータに基づいた改善案を提示してもらい、次の定例会までにそのタスクを行うことを繰り返しています。社内のメンバーだけで運用していると、日々の業務に追われるあまり、このPDCAサイクルを維持できなかったと思います。カスタマーサクセスと一緒に運用していることで、我々によい緊張感をもたらしています。

導入から1年で、利用は5倍に拡大。パーツ変更も突発トラブルも検索すれば「即対応」が可能に

── Helpfeel導入後の利用状況はいかがですか。

山田様 アクセス数は右肩上がりに増え、導入初期の月間約200アクセスから現在は1,000アクセスに達し、利用は5倍以上に増加しました。Helpfeelを利用して自ら不明点を解決するエンジニアが増え続けていることがうかがえます。

苅田様 以前は分厚いPDFマニュアルをめくって情報を探していましたが、今では「とりあえずHelpfeelで検索」という行動が習慣になりつつあります。質問から対象のPDFマニュアルの該当箇所にピンポイントで飛べるので、調べることが億劫ではなくなりました。

最近、パーツが変更になった製品があり、現場で配線の仕方がわからなかったため担当部署に問い合わせたところ、「Helpfeelに掲載していますよ」と教えてもらったのです。実際に検索してみると図解付きの記事が見つかり、電話で口頭説明を受けるよりも格段に理解しやすかったですね。

また、現場でのトラブル対応を任された際は、まずHelpfeelで対応策を確認し、当日は該当箇所を紙に印刷したものを見ながら対応することが多くなりました。機器が完全に止まってしまうようなクリティカルな事象については、事前にHelpfeelで調べてから現場に向かうことで、現場で突発的な事象が発生しても、落ち着いて対処できるようになりました。事前に十分な準備を整えられる安心感が大きな支えになっています。

── 問い合わせを受ける側の業務内容に変化はありましたか。

相川様 問い合わせの対応が大きく効率化しました。これまでは、過去と同じ質問を受けた際は、メールの履歴を探して文面を作成していたのですが、今は該当するHelpfeelの記事リンクを貼ってすぐに返信できるケースが増えました。問い合わせ対応の負荷は、体感値で8割ほど減ったと感じています。

時差や拠点を超えて。属人化解消と海外展開を支えるHelpfeel

── 今後の展望をお聞かせください。

山田様 嬉しいことに、サービスエンジニアから「もっと多くの製品をHelpfeelで扱ってほしい」という意見がアンケートで寄せられました。そこで、フジマックの開発・製造部門を担うグループ会社「フジマックネオ」の製品についても、Helpfeelでの対応を拡大したところです。ネオ製品の記事は「Helpfeel Analytics」を活用し、1,000件の問い合わせログから必要と思われる記事を200記事作成したので、追加作業も効率的に進められました。

今後も順次対応製品を増やし、より多くのエンジニアが現場でスムーズに対応できるようにしたいと考えています。

松本様 サービス推進部としては、情報の属人化を解消し、サービスエンジニアの知識レベルを均一化することで、どのエンジニアが訪問しても迅速に不具合を解決できる体制を確立したいと考えています。全社の視点からは、相川をはじめとする製品部門の社員の問い合わせ対応負担が減れば、その分の時間を製品開発や改良に充てられます。こうした取り組みを通じて、「サービス品質の向上」と「開発力の強化」という2軸から企業の成長に貢献していきたいと考えています。

山田様 現在、当社は海外事業にも注力しています。海外のサービスエンジニアが現場で不明点が生じた際、日本に問い合わせても時差の影響ですぐ対応できないことが増えています。そういった際にHelpfeelがあれば、時間や場所に関係なく必要な情報を得ることができるので大きな安心材料になります。さらなる海外での販路拡大にも、Helpfeelは強い味方になってくれるでしょう。

── 最後に、貴社と同様の課題を抱える企業へのメッセージをお願いいたします。

山田様 事業を成長させるために、社内のナレッジ共有は不可欠です。しかし、それをどう実現すればいいか、具体的な方法が見つからずに悩んでいる企業は多いと思います。我々もそうでした。

Helpfeelであれば、単にツールを導入するだけでなく、伴走型のカスタマーサクセスがついてくれます。自社の状況に合わせて、どのようなステップでナレッジ共有を進めるべきか、プロの知見を借りながら着実に実現できるはずです。

.jpg)