“脱・暗黙知”へ。

情報基盤を刷新し、全社DXを推進

倉持様 情報システム部は、社内の基幹業務システムの運用を担いながら、部全体として経営企画部門と連携し、全社のDX推進に取り組んでいます。

当社では2022年から全社規模のDXプロジェクトを展開しています。1年目は「Microsoft 365導入による働き方改善」、2年目は「契約管理システムの導入・電子押印への移行」、3年目は「社内情報基盤の一本化」、4年目は「ワークフローの整備」と段階的に取り組んでおり、単なるシステム刷新にとどまらず、組織風土や働き方の変革を視野に入れた施策を進めています。

このプロジェクトを通じて私たちが目指しているのは、社員が本来の業務に集中できる環境を整え、企業としての生産性と競争力を最大化することです。その施策として、2024年に「社内情報の一元管理と自律的な情報取得環境の構築」を掲げ、AIヘルプデスクとしてHelpfeelの導入を決定しました。

上野様 5つの事業部門とコーポレート部門配下の14の部門がそれぞれに情報管理をしており、社員が必要な情報を探しにくい状況でした。管理方法も部門に一任していたため、イントラページでヘルプデスクを運用している部門もあれば、チャットボットを導入している部門、PDFファイルを掲載する部門もあり、それぞれの情報の粒度も揃っていませんでした。

ただ、ベテラン社員になるほど各部門の情報の在り処を把握しており、もし不明点があっても管轄部門に直接聞いて解決していたため、問題にあがることがなかったのです。

加藤様 課題が顕在化したのは、外部からの出向者や中途入社の社員からのフィードバックです。「社内申請の方法を調べるのに半日かかった」といった声が寄せられ、暗黙知に頼った情報共有の限界を痛感しました。誰もが直感的に使える社内ヘルプデスクの整備が急務だと判断しました。

── 数あるAIヘルプデスクシステムの中で、Helpfeelを選んだ決め手を教えてください。

上野様 複数のシステムを比較検討しましたが、重視したポイントは「使用感」と「運用支援の充実度」です。Helpfeelは、AIで自然文の検索にも対応しており、検索体験そのものが洗練されている点に魅力を感じました。誰でも直感的に操作できる点も好印象でした。

運用後を見据えても、ヘルプデスクの改善に必要な知見や体制が社内に十分ではない中、カスタマーサクセスが継続的にサポートしてくれる点は大きな安心材料になりました。こうしたツールは導入して終わりではなく、改善を重ねながら育てていくものです。Helpfeelであれば、そのPDCAサイクルを着実に回していけると感じ、導入を決めました。

混在するチャットボットやFAQをAIヘルプデスクに統合。浸透施策を工夫し、全社で“使われる仕組み”へ

上野様 従来の情報管理方法が部門ごとにバラバラだったため、一気に全社の情報を整備するのは負荷が高いと考え、部門別に段階的にスタートしました。

また、チャットボットを運用していた部署では、自部署に関する内容だけでなく、問い合わせの多い他部署の管轄分についても回答を用意していました。こうした記事はメンテナンス性が担保できないと考え、本来の主管部署へ順次移管し、正しい情報を反映しやすい体制を整えました。

チャットボットやFAQを設けていなかった部門は、部課長に相談し、ヘルプデスク担当者をアサインしてもらいました。問い合わせを削減できるというメリットを説明したうえで、フォーマットに沿って記事を作ってもらったのです。現場の作業負荷が大きい場合は、情報を提供してもらいこちらで記事作成を代行しました。

もちろん、一斉に新しいヘルプデスクに切り替えるのは混乱を招きかねないため、従来のFAQやチャットボットとの併用期間を1か月間設け、徐々にHelpfeelに慣れてもらうよう配慮しました。この結果、運用開始からわずか4か月という短期間で、約870記事の整備に成功しました。

── 社内への浸透施策として工夫した点を教えてください。

上野様 社員にとって身近な存在となるよう、あえてヘルプデスクと呼ばず「MSEコンシェルジュ」という親しみやすい名称をつけました。

ヘルプデスクの導線はイントラページのトップ画面に設置し、インフォメーション欄でも告知することで、社員の目に留まりやすくしました。さらに、役員会や週次の事業推進会議でも協力を呼びかけ、各事業部門からも周知を依頼するなど、アクセスのハードルを下げる取り組みも進めました。

── 運用にあたり、設定しているKPIや注目しているデータはありますか。

上野様 運用を始めた当初は、ヘルプデスクでいかに不明点を解決できているかを把握するため、離脱率に着目しながら、no hit(ノーヒット:ユーザーが検索しても該当するコンテンツが何もヒットしない)になっているキーワードに対して記事を追加していきました。記事を追加するにつれて離脱率は改善がみられたので、現在は再検索率や検索深度を注視し、実際にヘルプデスクの記事が役立っているかをウォッチしています。

── Helpfeelのカスタマーサクセスへの感想もお聞かせください。

上野様 当社にはヘルプデスク運用のノウハウがなかったため、とても頼りにしています。月1回の定例会では、データ分析結果をもとに具体的な改善のアドバイスをいただけて、実際に改善活動をすると数値に反映され、社員の利便性が向上していることを実感できます。その手応えが私自身のモチベーションにもつながっています。

加藤様 導入当初は、データ一つひとつの見方や各指標の意味について何度も質問させてもらいました。カスタマーサクセスには負担をかけたと思いますが、そのやりとりを通じて私たちの理解が深まりました。現在は、Helpfeelの分析レポートを活用し、ヘルプデスクの利用状況を各ヘルプデスク担当者にフィードバックし、改善のサイクルを回せるまでになっています。

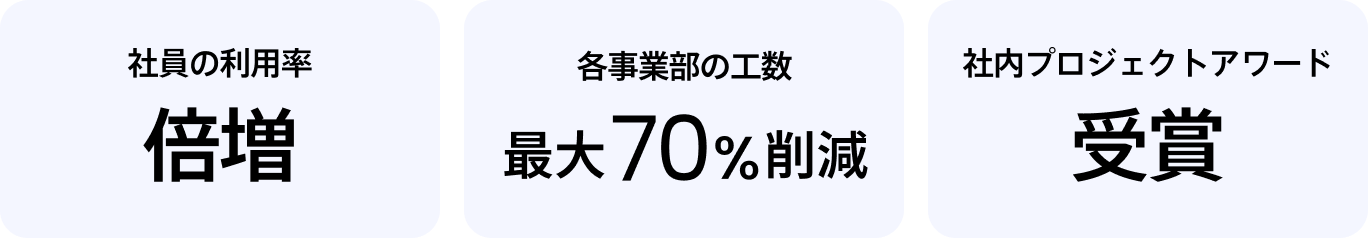

利用率2倍・最大7割の問い合わせ工数削減を達成し、社内アワードも受賞

── Helpfeel導入後の利用状況はいかがですか。また、社員の皆さまからの感想もお聞かせください。

上野様 導入後、半年間で全社員の60%以上が「MSEコンシェルジュ」を活用しており、以前のチャットボット(5〜25%の利用率)と比べても大幅な利用向上が見られました。利用ユーザー数は月を追うごとに増えています。

Helpfeel導入によって、社員の情報検索時間は短縮され、各事業部門の工数(問い合わせ対応時間や従来のFAQやチャットボットの運用時間)は最大70%削減されました。試算の結果、2024年度は全社で大幅な工数を削減できており、もしコストに換算するなら年間で社員2名分程度の工数削減に相当するのではないでしょうか。

加藤様 こうした実績が評価され、「MSEコンシェルジュ」は社内でプロジェクトアワードを受賞しました。情報システム部門だけでなく、協力してくれた各事業部門のヘルプデスク担当者も表彰され、全社のDXプロジェクトとして価値が認められたと嬉しく思っています。

2,000人の情報一元化は容易ではない。

だからこそ、やる価値がある。伴走型支援はその推進力になる

── 今後の展望をお聞かせください。

加藤様 今後は、データ分析の結果を参考にしながら、不足記事を補完していきたいと思っています。つい先日、社内システムの変更があった際、一時的に問い合わせが増えてしまったのです。特にこうしたイベントに備えて事前に準備しておく運用体制を、他部署とも連携しながら整えていきたいと考えています。

上野様 新たな取り組みとしては、「PDF検索機能」を検討中です。各種規定やマニュアルなどPDFファイルにまとまっている情報も多くあるため、現在はヘルプデスク記事にPDFへのリンクを貼って周知しています。これがPDF内の該当部分に直接アクセスできるようになると社員の利便性がさらに向上すると考えています。

加藤様 全社の情報周知の観点では、プッシュ型で社員に情報を知らせる方法も模索したいと考えています。現在はヘルプデスクを含め、社員が情報を「取りに行く」スタイルですが、重要な情報を確実に届けるための仕組みとして、通知連携やタイミング設計も含めた改善を検討しています。

左から、情報システム部 社内システム課 加藤様、同課 上野様、同課 課長 倉持様、同部 部長 佐々木様

左から、情報システム部 社内システム課 加藤様、同課 上野様、同課 課長 倉持様、同部 部長 佐々木様

── 最後に、貴社と同様の課題を抱える企業へのメッセージをお願いいたします。

倉持様 2,000人規模の組織における情報の一元管理は容易ではありません。一般的に、大きな組織になればなるほど社内各所に情報が点在し、全社での管理が難しくなります。それを統合して「探しやすい」「使いやすい」形で社員に届けるには、継続的な取り組みと現場の協力が欠かせません。

Helpfeelの最大の特長は、この規模の組織でも丁寧に寄り添ってくれる支援体制にあると感じています。私たちも部門をまたいだ連携や運用の工夫を重ねながら情報の可視化に取り組んできましたが、その過程で、きめ細やかなサポートを提供してくれるカスタマーサクセスの存在は大きな支えとなりました。

社内情報を一元化し、社員の自律的な働き方を後押ししたいと考えている企業にとって、Helpfeelは有力な選択肢のひとつだと思います。

※インタビュー内容、役職、所属は取材当時のものです。