患者数倍増で業務効率化が最重要課題に。独自の医療DXプロジェクト「NAGAI 100」を始動

── はじめに、永井病院の概要についてお聞かせください。

星野様 永井病院は1947年の開院以来、地域の二次救急指定病院として救急医療に注力してきました。2023年には救急部も設置し、現在では急性期を中心に、回復期にも対応可能な体制を整え、透析センターやリハビリセンターも備えるケアミックス型病院として、患者様の状態やニーズに合わせた最適な医療の提供に取り組んでいます。

── Helpfeelの導入以前の課題を教えていただけますか。

星野様 近年、当院は急速に組織規模を拡大しています。直近の10年ほどで職員は100名以上増え、職員数は500名を超えました。一方で、救急搬送の受入数も急増しており、現在の年間受入数は約3,000件と、ここ5年で倍増しています。

職員・患者数ともに急増するなか、現場・バックオフィスともに負担は限界に近づいていました。例えば人事部門では、3名の担当者が職員500名以上の労務管理を行っているほか、給与や制度などへの問い合わせにも対応しています。

現場の業務についても同様です。医療業界全体で人手不足が深刻化する一方で、受け入れの患者数は右肩上がりに伸びています。特にコロナ禍以降は、リソース不足に直面することが多く、現場の業務をいかに効率化するかが、経営上の最重要課題となっていました。

当院が所在する津市には市民病院がなく、私立病院が地域医療を支える役割を担っています。地域医療の要であり続けるために、現場とバックオフィスの双方における業務改革が喫緊の課題でした。こうした背景から、当院では2024年に独自の医療DXプロジェクト「NAGAI 100」を始動し、FAXの廃止やチャットツールの導入など、さまざまな取り組みを進めています。

看護手順や感染症対応ガイドラインなどスマホで即解決。ユニークな周知施策により職員の9割にAIヘルプデスクが浸透

―― Helpfeelを導入したきっかけをお聞かせください。

星野様 業務効率化を推進するにあたって、各部門からメンバーを集めて小委員会を設置したのですが、その委員会の議論のなかで「業務の疑問や困りごとに答えてくれるチャットボットを導入してはどうか」というアイデアが持ち上がりました。現場・バックオフィスともに、「問い合わせ」や「質問」が業務効率化の妨げになっていたようです。

人事部門では給与や制度に関して同じ説明を繰り返す負担があり、現場では新人看護師や中途採用者からの頻繁な質問が業務の足かせになっていました。当院独自の手順や略称も多く、ベテランでも慣れるまでに時間がかかります。

院長 星野 康三様

院長 星野 康三様

こうした効率の悪いコミュニケーションを減らすには、業務知識や社内制度などを一元的に閲覧できるツールが有効だと考えました。Helpfeelはチャットボットではありませんが、多少言葉の揺れがあっても目的の情報にたどり着ける「意図予測検索」を備えており、当院のような医療の専門用語や略称が飛び交う職場には最適だと考えました。

―― Helpfeelを導入した当初の感触はいかがでしたか。

山口様 非常に期待して導入したのですが、実のところ当初はHelpfeelの浸透に苦戦しました。というのも、どのような問い合わせに対応するヘルプデスク記事を用意すれば良いのかが分からなかったからです。

まずは就業規則を中心に構築しましたが、Helpfeelの利用率は伸び悩んでいました。習慣化した行動や業務プロセスを変革する難しさを痛感した時期でした。

別所様 そこでアンケートを実施し、「どんな情報があれば役立つか」を職員に直接聞き、現場のニーズをHelpfeelに反映していきました。

予想以上に需要が高かった内容が「感染症対応」です。感染症については院内での対応ガイドラインなどを定めていたものの、日常業務に比べてイレギュラーな部分が多く、職員たちも対応に苦慮することが多かったようです。こうしたニーズは実際に職員の声を集めて初めて顕在化したため、アンケートは有効な施策だったと思っています。

山口様 職員のニーズを反映しつつ、Helpfeelの浸透に向けた周知にも注力しました。当時、職員全員にスマートフォンが貸与され、チャットツールが導入されたばかりだったため、このタイミングを活かし、HelpfeelのPRをすることにしたのです。

周知施策として職員がデザインした「ふぃーるごりら」

職員からのアイデアで、オリジナルキャラクター「ふぃーるごりら」のアカウントを作りました。チャットツール上で、ふぃーるごりらが定期的にHelpfeelの操作方法や機能を宣伝するアカウントを展開したのです。このキャラクターがかわいいと好評で職員の関心を引き、徐々に認知度が向上しました。

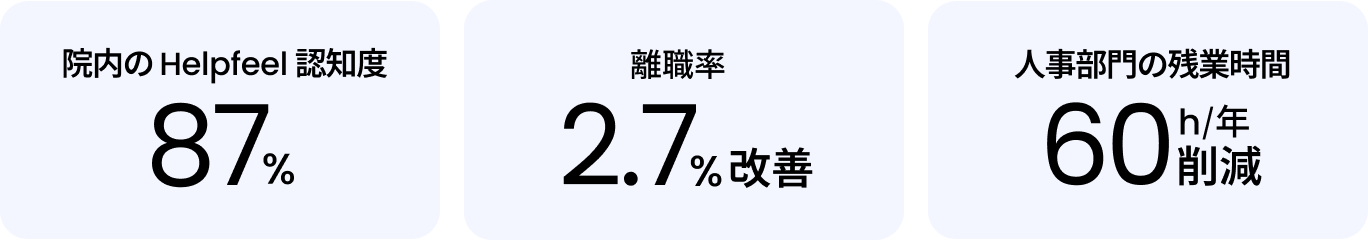

こうした継続的な周知活動を続けた結果、Helpfeel導入から約1年後に実施した職員アンケートでは87%が「Helpfeelを知っている」と回答するまでに浸透が進みました。また、75%の職員がHelpfeelを「使いやすい」と感じており、直感的な使い心地も評価されています。

新人が先輩に「聞けない不安」をなくし、離職率は2.7%改善。質問対応が減り、人事部門の残業も60時間削減

── Helpfeelの導入効果をお聞かせください。

栗木様 看護業務では、特に教育に関するコストは大幅に減っている実感があります。私は看護師長として勤務していますが、以前は検査の手順などについて、後輩から何度も質問されていましたが、現在ではスマートフォンからHelpfeelで検索すれば即座に手順を確認できるため、質問の回数はめっきり減っています。

また、新入職員が先輩に質問をするのは当然のことですが、何度も尋ねるのは本人も気が引けるはずです。だからこそHelpfeelの導入により、業務効率化はもちろん、新入職員の育成や心理的な負担軽減にもつながっていると思います。人手不足を解消するには職員の定着率の向上が必要ですが、その面でもHelpfeelは効果を発揮しており、2024年度の離職率は前年比で2.7%改善しています。

山本様 一方で、Helpfeelは看護の質向上にも貢献しています。看護サービスの特徴の一つに「結果と過程の等価的重要性」があります。これは「看護サービスは提供の結果と過程に同等の価値がある」という意味です。

患者様からの質問に応えるにしても、ただ淡々と回答すればよいのではなく、その回答の仕方や過程にも配慮が求められるのです。仮に、職員が自信なさげに曖昧な言葉で対応していたら、患者様は不安を感じるでしょう。もし不明な点があってもHelpfeelがあれば、患者様からの質問にもその場で即座に回答できますので、患者様に対しても価値を提供してくれていると思います。

山口様 バックオフィスでは、休暇や福利厚生に関する問い合わせが減少傾向です。それに伴い人事部門の残業時間は、2024年度は昨対比で年間約60時間の削減と労働環境の改善につながっています。

星野様 経営の視点からいえば、職員たちの意識改革が進んだと感じています。Helpfeelの導入以前まで、当院は既存業務に改善の余地があるとすら認識できていませんでした。従来のアナログな環境に慣れすぎてしまい、非効率な業務を「仕方ない」と思い込んでいたのだと思います。

しかし、Helpfeelの導入を通じて、目に見えて業務が効率化されていくなかで、多くの職員に「既存業務はもっと楽にできるんだ」という意識が芽生えています。実際に、私自身も職員たちの意識の変化にハッとさせられることが増えました。こうした意識はデジタルの分野に限らず、職場環境や諸制度の改善にも向かっており、組織変革の原動力になっています。

加えて、医療DXプロジェクトの「NAGAI 100」にHelpfeelが与えている影響も大きいと感じています。自律的にデジタルで業務を変革できたという成功体験は、今後もDXを推進していくうえで重要なモチベーションになってくれています。Helpfeelの導入は、当院にとって「医療DXのひな形」といっても過言ではありません。

医療の本質的価値は「人間」。Helpfeelで患者に寄り添うための余裕を生み出したい

── 今後のHelpfeelの活用の展望をお聞かせください。

星野様 業務効率化による職員の負担軽減が一つの目標ですが、その先に実現したいことは、患者様やそのご家族へのより手厚いサポートです。

定型的な作業や非効率的な業務をデジタルツールで削減するのは、極めて重要だと思います。しかし、医療や看護において、患者様とのコミュニケーションやご家族への寄り添いだけは、決してデジタルツールやAIでは代替できません。病状や怪我に対する不安に向き合い、治療やリハビリの効果を最大限に引き出すためにも、人間の存在が欠かせないのです。人と人とのコミュニケーションこそ、医療や看護の本質的な価値とも言えます。

ただし、そうした価値を提供するためには、私たちにある程度の身体的・精神的な余裕がなくてはいけません。単に業務効率化を目的にするのではなく、非効率的な作業を削減することで、より多くの時間を患者様やご家族のケアに充てられるよう、これからもHelpfeelの活用を進めていきたいと思います。

.png?width=1747&name=607e4dfd-8e27-4571-a8d0-a9d48b6a3d4d-logo_image_data-%E6%B0%B8%E4%BA%95%E7%97%85%E9%99%A2%E3%83%AD%E3%82%B4(%E6%96%B0%E8%A6%8F%E4%BD%9C%E6%88%90).png)