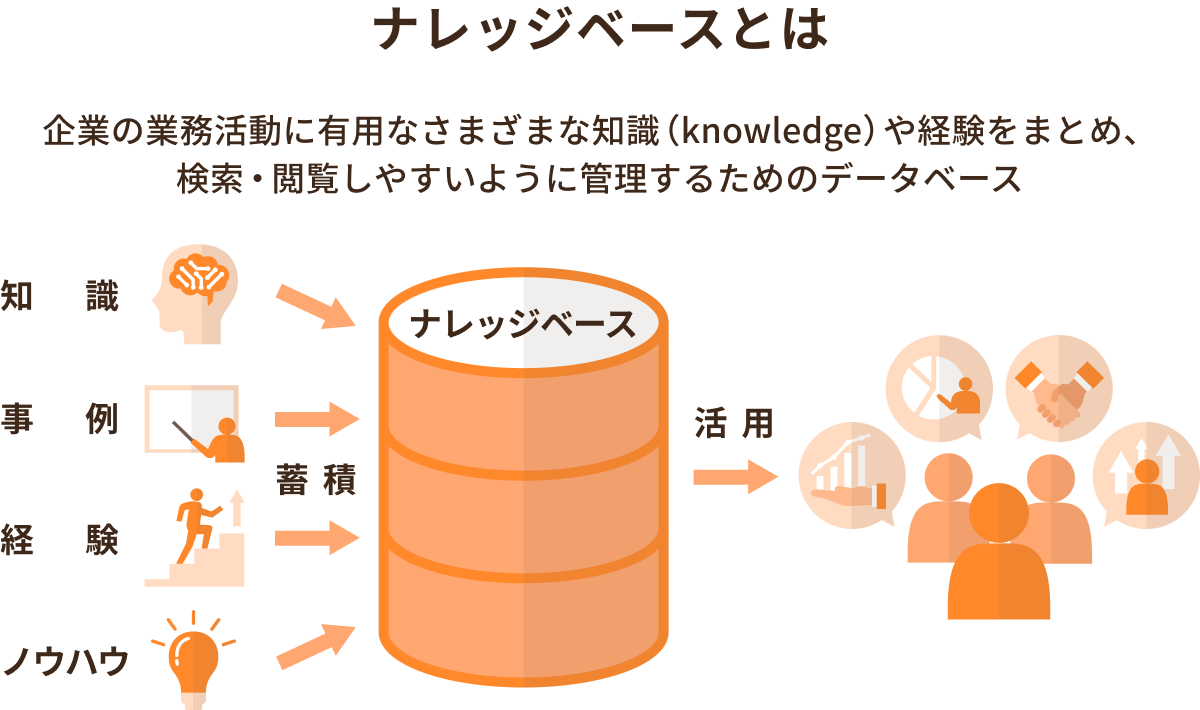

ナレッジベースとは

ナレッジベースとは、企業の業務活動に有用な知識(knowledge)を集約し、検索・閲覧しやすいように管理するデータベースのことです。社内のさまざまな知識や経験をまとめ、活用できるようにすることを目的としています。

ナレッジベースに集約する情報には、次のようなものがあります。

|

組織全体でナレッジベースを活用することを「ナレッジマネジメント」と呼び、近年では多くの企業が積極的に取り組んでいます。また、ナレッジマネジメントに活用するツールは、「ナレッジマネジメントツール」と呼ばれています。

ナレッジベースとナレッジマネジメントとの違い

ナレッジベースとナレッジマネジメントの違いは、以下の通りです。

|

ナレッジマネジメントで使用する知識を集約・管理するデータベース |

|

個人のノウハウや知識を社内で管理・共有する手法 |

ナレッジマネジメントは、個人のノウハウや知識を社内で管理・共有し、経営戦略の検討や業務の効率化につなげることが目的です。業務の属人化を防ぐのに加え、顧客対応の強化や人材育成などのメリットを期待できます。

ナレッジマネジメントは経営手法の1つである一方、ナレッジベースはナレッジマネジメントを行う上で使われるツールといえるでしょう。ナレッジベースを整備することによって、ナレッジマネジメントを効率的に取り入れられるようになります。

▼あわせて読みたい

ナレッジベースが注目されている理由

ナレッジベースが注目されている2つの理由は、以下の通りです。

|

なぜナレッジベースが求められているのか、具体的な背景について解説します。

1.ITの進歩によってナレッジを蓄積しやすくなった

多くの企業は、以前からノウハウを社員間で共有し、業務の効率化や属人化の防止に努めてきました。しかし、紙ベースでの管理では共有や検索が難しく、限られた人しか活用できないのが課題でした。

例えば、ナレッジ共有は個別指導によって行われる割合が高く、「上司の仕事のやり方を見て把握する」OJTのような形で、独自のノウハウが限られた部下にのみ伝えられていました。

近年はITツールの発展・普及により、ナレッジをデジタルで蓄積・整理し、誰でもアクセスしやすい形で共有することが可能になりました。ナレッジを書きためたファイルをサーバーにまとめる時代を経て、現在は専用ツールを利用するケースが増えています。

2.多様な働き方への対応が必要になった

人材の流動性が増している昨今、転職や副業が当たり前となり、多くのビジネスパーソンが自分に合った働き方を模索しやすい社会になっています。

▪️リモートワークの浸透

新型コロナウイルスの影響を受け、リモートワークの導入が加速し、オフィスを解約・縮小する企業も多く、これまで以上に働き方が多様化しています。

一方、毎日オフィスで顔を合わせる習慣が少なくなったため、情報共有のハードルが上がったという側面もあります。以前は気軽に隣席の同僚に聞けたような質問が、リモートワークの導入によって声をかけにくくなったという意見も少なくありません。

▪️人材の流動性

新卒で入社した会社を定年まで勤め上げる、という時代から転職が当たり前の世の中になってきたこともあり、人材の流動性が高まっています。社員の入れ替わりが激しくなり、教育にかけられる時間が限られているのが現実です。

そのため、短期間でのナレッジ共有や、従業員が自分で疑問を解決できる方法として、ナレッジベースの活用が注目されています。

ナレッジベースが活用されるシーン

ナレッジベースが活用される3つのシーンは、以下の通りです。

|

どのようなシーンでナレッジベースを使えるのか、詳しく解説します。

問い合わせ窓口の自動音声応答装置

自動音声応答(IVR)装置とは、電話をした顧客の操作に合わせ、事前に準備した音声で自動的に応答するシステムのことです。過去の交信内容や問い合わせをナレッジベースに集約することで、顧客の用件に応じたオペレーターへの振り分けが可能になります。

また、「よくある問い合わせ」を抽出し、音声ガイダンスで回答できるようにしておけば、オペレーターが対応する手間を減らせるでしょう。同じような問い合わせが続くと、オペレーターの負担が大きくなります。

ナレッジベースによってオペレーターが対応する機会を減らし、業務の効率化につなげることが大切です。

▼あわせて読みたい

FAQシステム

FAQシステムとは、顧客からの「よくある質問(FAQ)」をまとめ、的確な答えを提示するためのシステムのことです。

頻出する問い合わせをナレッジベースとしてFAQシステムに集約することで、顧客は自ら検索するだけで回答を得られるようになります。顧客の自己解決が促進されれば、問い合わせ件数の軽減につながるでしょう。

▼HelpfeelのナレッジFAQシステムなら、社内の問い合わせを削減しながら、従業員満足度や業務効率の向上といったKPIにも貢献。社内の“探す時間”を減らせます。

エンタープライズサーチ

エンタープライズサーチとは、社内で散在しているデータを横断的に検索できる社内検索エンジンのことです。社内サーバーやクラウドストレージなどを使い、保管場所を気にせずデータを集約・管理できます。

社内に膨大なデータがある場合、必要な資料を探すのに時間がかかることも少なくありません。エンタープライズサーチにデータを保管しておけば、検索するだけで必要な資料を瞬時に見つけられます。

また、保管データを登録した社員や最終更新をした社員も確認できるため、誰がどの資料に詳しいのかが把握でき、チームや部署の垣根を超えて知識を共有しやすくなります。

▼あわせて読みたい

ナレッジベースを構築する3つのメリット

1.業務効率化につながる

ナレッジベースを構築することで得られるメリットの1つは、組織的な業務効率化につながる点です。

▪️自己解決が促進

基礎的な業務フローや情報をナレッジベースに登録しておくと、質問者が自己解決できるようになり、社内コミュニケーションの効率化が進みます。

もし、問題を解決できずに他の社員への質問が発生したとしても、その質問と回答をナレッジベースに登録しておくことで、次回以降の質問対応を効率化できます。

▪️属人化が解消

ナレッジの蓄積は業務の属人化解消にもつながります。業務が属人化する原因の多くは、ナレッジが蓄積されないまま業務が継続される点にあります。

暗黙知と化してしまったナレッジを持つ一部の社員に業務が集中し、業務効率の悪化を招いてしまいます。暗黙知をナレッジベース上にある形式知へ変化させることで、特定の社員に集中していた業務を他の社員でも対応できるようになり、業務効率の向上が図れるでしょう。

▼あわせて読みたい

2.業務品質の底上げにつながる

ナレッジベースの活用は、業務の質の向上に直結します。

▪️トラブル対応やオンボーディングがスピーディに

さまざまなトラブル時の緊急対応などのナレッジをデータベースに登録し、社内FAQとして活用できれば、疑問やトラブルに直面した社員自身がスピーディに解決できる可能性が高まります。

「パソコンが起動できない」「必要なファイルにアクセスできない」など些細なトラブルでもナレッジが整っていれば生産性低下を防げます。

▪️顧客の満足度向上につながる

ナレッジベースに蓄積された顧客の要望やクレームを分析し、その傾向を全社で連携できれば、顧客のさらなる満足と企業の業績向上が期待できます。

3.引継ぎや新人育成がスムーズになる

人材の流動化が進む昨今、新たに入社した社員に対する教育は大きな課題の1つです。一日でも早く戦力になってもらうためには、企業の文化を含めたナレッジの理解が重要です。ナレッジベースにノウハウが蓄積されていれば、業務の停滞を防ぐことができます。

例えば、以下のことが可能です。

|

このように、教育・人材育成・業務継続性の観点からも、ナレッジベースは極めて有効な仕組みと言えます。

▼あわせて読みたい

ナレッジベースを構築できるツールの種類

ナレッジベースを構築できる5種類のツールは、以下の通りです。

|

それぞれの特徴について詳しく解説します。

データベース(知的情報検索型)

ナレッジベースの代表的な形式の1つが、社内のあらゆるデジタルデータをデータベース化するものです。「エンタープライズサーチ」「企業内検索エンジン」といった名称で呼ばれ、社内に保存されたデジタルデータを置き場や形式を問わずに、横断検索を行うことができます。

企業で扱うデジタルデータは、部署や役職の違いによってさまざまな場所で保管されており、またファイルの形式も一定ではありません。

オンプレミス(自社運用)のファイルサーバーだけでなく、クラウド上でデータを管理するケースも増えています。さらにグループウェアや社内Wikiなど、Webサービス上にデータベースを構築する場合もあります。

こうした異なるデジタルデータの形式や置き場所を横断し、1つの検索ツールで必要な情報を探し出せるのが検索型データベースの強みです。

検索型データベースの主な特長例は、以下が挙げられます。

|

検索型データベースを運用するためのサービスには、アカウント認証によるログイン制限や権限設定による閲覧制限など、セキュリティ面の機能も充実しています。リモートワークが常態化し、社外から資料を閲覧する必要がある際も、安全に情報を扱える環境が期待できます。

▼あわせて読みたい

グループウェア

グループウェアは、以下のような複数の業務支援機能を一体化したツールです。

|

これらの機能を通じて、日々の業務で生まれた情報やノウハウをプロジェクト内で共有すれば、即座にチーム全員のナレッジ活用が可能です。

また、社内で共有しておきたいドキュメントをファイルサーバーに保存しておけば、グループウェア内の検索機能を使い、誰もが閲覧できる状態でナレッジを共有できます。

データマイニングツール

データマイニングツールとは、大量のデータを分析し、傾向や相関関係を自動的に見つけるツールを指します。本来、データマイニングには、人工知能やパターン認識、統計学などの専門的知識が不可欠です。

データマイニングツールを使えば、専門知識がなくても、膨大なデータから関連性や発生パターンを自動的に見つけ出せます。データの中に、隠れた課題解決のヒントを得られる場合もあるでしょう。情報漏洩などの発生パターンを分析すれば、セキュリティ対策にも役立てられます。

社内wiki

社内Wikiとは、有志のユーザーによって作成・更新されるWeb上の情報集約システム(Wiki)を、社内向けに構築したものです。

主に以下の特徴があります。

|

円滑な運用には、「カテゴリ分け」「書き方ルールの明示」などの仕組み作りが欠かせません。そのため、部署ごと・プロジェクトごとなどに情報を分類した上で、一般社員が書きやすいようにサンプルとなる情報を記載しておくとよいでしょう。

また、社内Wikiを運用するにあたり、ルールを設けておく必要があります。あまり細かいルールを作りすぎてしまうと、制限の多さから利用が面倒になり、誰も使わなくなってしまいます。

まずは「他人が作ったコンテンツへの追記は自由に行う」「誹謗(ひぼう)中傷や公序良俗に反する内容は書かない」「書きかけで投稿し、後から完成させてもよい」など、シンプルで守りやすいルールを設け、必要に応じて見直すとよいでしょう。

▼あわせて読みたい

社内Wikiを構築できるツールの1つに、株式会社Helpfeelが開発・提供している「Cosense」があります。

Cosenseは特別な操作方法を覚える必要がなく、誰でもいつでも自由に更新できる社内Wikiシステムです。主に以下のような特長があります。

|

▼社内Wikiを使ったナレッジベースの構築をお考えなら、ぜひ無料で始められるCosenseの利用をご検討ください。

社内FAQ

社内で発生する疑問を解決するヘルプデスクでは、情報の共有のために社内FAQシステムを活用しています。

社内FAQは、社内から寄せられた質問に対応する回答をワンセットとし、社員なら誰でも閲覧できるようにまとめるツールです。それぞれの部署やチームに関連する疑問と回答をシンプルな形で確認できる点が大きなメリットです。

▼あわせて読みたい

ただし、社内FAQツールにナレッジを登録する際には、疑問に対する回答を事前に文章や図解の形へ落とし込んでおかなければなりません。ナレッジベース化するにあたって、登録漏れや誤りが発生しないような管理が必要です。

▼あわせて読みたい

社内FAQによる社内問い合わせ業務の劇的な効率化を実現するツールとは?

ナレッジベースの構築に有用なツールは多く存在している一方、用途によって適切なツールは異なります。ナレッジベースに求める役割や企業・部署の規模、運用の方針などを踏まえた計画を立て、適切なナレッジベースの構築を目指してください。

社内FAQは、ナレッジベース構築に用いられるメジャーなツールの1つです。ワンセットで登録された質問と回答により、疑問に対する回答をスムーズに提供し、社内で頻発する問い合わせの削減を目指しましょう。

弊社では検索ヒット率改善に特化したFAQツールである「Helpfeel Back Office」を開発・提供しています。

Helpfeelは、独自アルゴリズムによって自己解決率UPを実現し、有人で対応すべき社内問い合わせ件数の大幅な削減を実現できる、導入実績800サイト以上のFAQツールです。FAQサイトの立ち上げ、FAQページの分析、検索辞書作成などを専門チームがサポートいたします。

また、画像や動画などの貼り付けも含めて、Wordで文書を作成する手軽さで、誰でも簡単にFAQページを作成・公開することが可能です。すでに、社内FAQの用途でもさまざまな企業での導入事例があります。

▼事例詳細はこちら

社内FAQの導入に関心をお持ちの方は、Helpfeelにぜひご相談ください。

.png)