▼本記事に関するお役立ち資料でもご用意しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。

問い合わせ対応業務における課題

問い合わせ対応業務には、3つの課題があります。

|

それぞれの課題を確認し、業務効率化のヒントを探っていきましょう。

課題1:問い合わせの数が多い

問い合わせの数がカスタマーサポートで対応できる許容範囲を超えると、人的ミスや電話のつながりにくさが発生し、顧客満足度の低下やクレームに発展しかねません。

加えて、オペレーターの負担が増加し、残業や深夜勤務が発生することで、ワークライフバランスが崩れ、離職を招く恐れもあります。

ただでさえ人手不足に苦慮しているカスタマーサービスにとっては、致命的な痛手です。

▪️なぜ問い合わせが増加するのか

問い合わせが増加する原因は、以下が考えられます。

|

上記のうち1と2は、企業にとってはうれしい悲鳴でもあります。注目度が高まっている証拠で、顧客やリピーターを獲得するチャンスです。

一方で、3と4に関しては、顧客対応のノウハウ不足によって発生するものです。3・4が要因で問い合わせが増えてしまうと、1・2への問い合わせ対応までおろそかになってしまうため要注意です。

企業のノウハウ不足が原因による問い合わせ数の削減は、早急に解決したい課題です。

課題2:問い合わせ対応に時間がかかる

近年、多くの業種・業態で商品やサービスが多様化しています。

そのため、問い合わせの内容が多岐にわたるようになり、オペレーターでは対応しきれなかったり、、複数部署をまたぐ必要があったりして「たらい回し」が発生しやすくなっています。

問い合わせ内容や状況の把握に時間がかかり、やりとりが長引くケースも少なくありません。たとえ内容が判明しても、回答できる部署や担当者を探す必要があり、1件あたりの対応時間が想定以上に長くなることもあります。

こうした遅延が積み重なると、「電話がつながらない」「なかなか返信がこない」といったネガティブな印象を顧客に与え、満足度の低下につながります。

課題3:問い合わせ対応の品質のばらつき

オペレーターによってコミュニケーション・応対スキルの差が大きいと、対応の品質にばらつきが生じます。

同じ内容の問い合わせなのに、応対する担当者によって回答が異なったり、スキルの低い担当者から誤った情報が発信されてしまったりする恐れもあります。

カスタマーサポートは顧客にとって「企業の顔」であり、応対品質のばらつきは不安や不満を増幅させ、顧客流出につながりかねません。一度でもネガティブな体験をした顧客が他社に流出することは想像に難くありません。

それを防ぐためには、問い合わせへの対応品質が「120点か50点か」といったばらつきのある状態ではなく、「誰が対応しても80点以上」と安定したクオリティーを維持することが理想的です。

問い合わせ対応を効率化する5つの施策

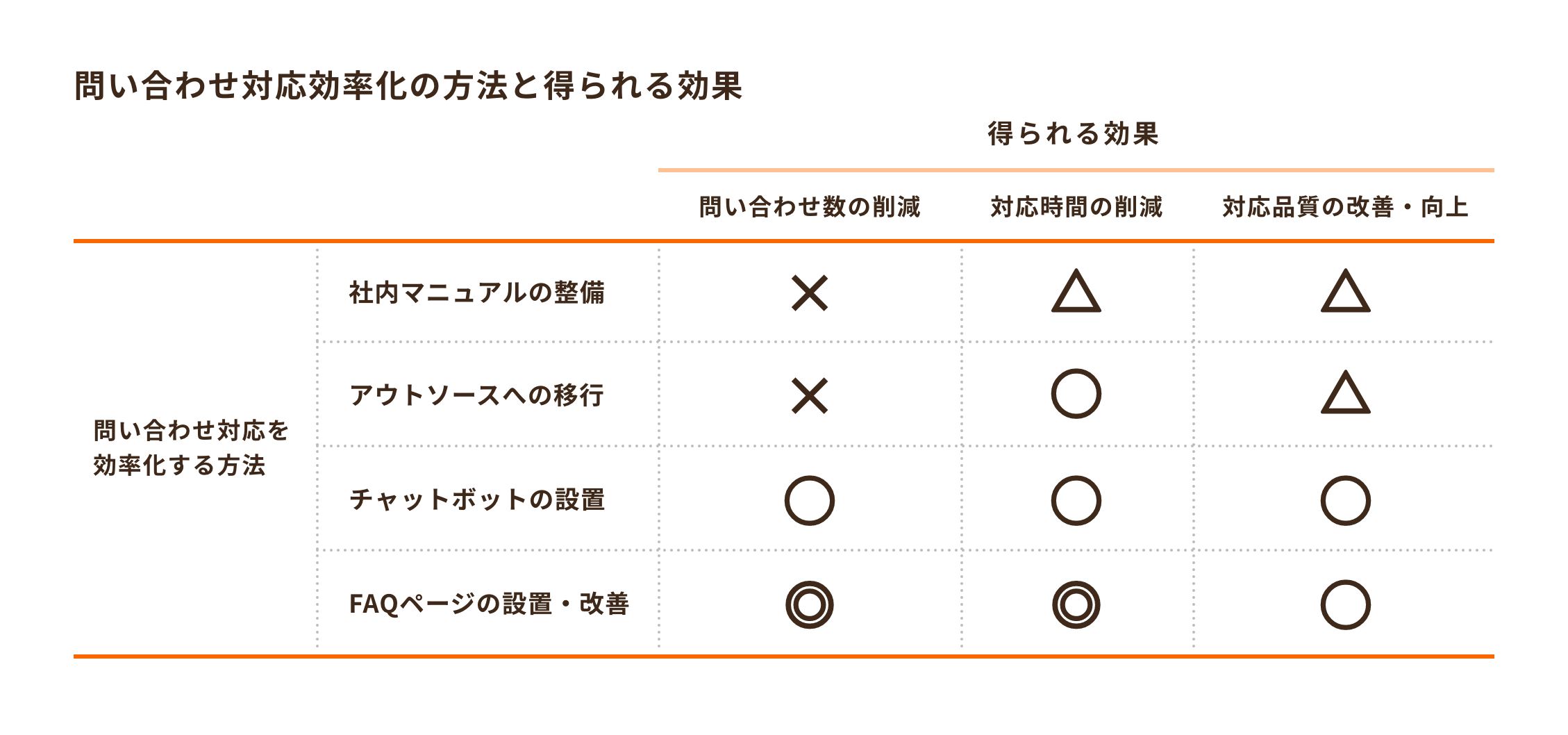

業務効率化に役立つ5つの施策は、以下の通りです。

|

施策の内容を確認し、業務効率化を目指してください

社内マニュアルの整備

▪️社内マニュアルを整備するメリット

社内マニュアルを整備するメリットは、以下の通りです。

|

社内マニュアルで業務の標準を示せば、経験を問わず一定水準での対応が可能です。オペレーター間の知識が均質化され、対応のばらつきを抑えられます。通常時だけでなくイレギュラーケースも網羅することで、トラブルにも迅速に対応できるでしょう。

社内マニュアルは、読む人を問わずスムーズに業務が進められることを目的に作られるため、新人教育や業務引き継ぎにも活用可能です。業務に慣れていないアルバイトや派遣スタッフの即戦力化を期待でき、人員確保の安定につながります。

社内マニュアルを整備するデメリットは、以下の通りです。

|

業務を隅々まで網羅したマニュアルを作成するには、膨大な時間と労力を要します。さらに、情報の正確さと鮮度にも注意が必要です。

▼あわせて読みたい

チャットボットなどのAIシステム導入

チャットボットとは、ロボットによるチャット形式の対話を使い、リアルタイムで問い合わせに応えるシステムです。AI搭載型やシナリオ型などがあり、問い合わせ対応の新たなチャネルとして注目を集めています。

▪️チャットボットを導入するメリット

チャットボットを導入するメリットは以下の通りです。

|

人的対応は応答可能時間が限られる一方、チャットボットは時間を問わずいつでも質問できるため、自己解決の促進につながります。頻発する質問や簡単な問題にチャットボットが答えられるようにしておけば、カスタマーサポートへの問い合わせ件数が減り、業務負担を抑えられるでしょう。

▪️チャットボットを導入するデメリット

チャットボットを導入するデメリットは以下の通りです。

|

チャットボットはルールやシナリオで決められた回答のみに対応するため、全ての質問に答えられるわけではありません。完全自動化は難しく、有人対応との併用が必要になります。

また、一定の品質で回答できるようになるまでには膨大なデータを読み込ませて学習させなければならず、導入準備に工数がかかります。

▼Helpfeelでは最新技術を用いた次世代のAIチャットボットを提供しています。詳細は資料からぜひご確認ください。

FAQページの設置・改善

FAQページとは、よくある質問とその回答を記載したWebページを指します。

▪️FAQページを設置するメリット

FAQページを設置するメリットは以下の通りです。

|

FAQページを見て顧客が自ら課題を解決できる状態にしておけば、問い合わせ件数が減り、カスタマーサポートの負担も抑えられます。また、チャットボットは設置や設定にプログラミングの知識が必要なのに対して、多くのFAQツールは直感的な操作で簡単にコンテンツを作成・追加できます。

▪️FAQページを設置するデメリット

FAQページを設置するデメリットは以下の通りです。

|

FAQページに必要な情報が網羅されていないと、自己解決の促進にはつながりません。内容が整備されていても、顧客の探し方や検索ワードが間違っているために適切な回答に到達しない場合もあります。

FAQページ設置の際は「必要な情報が掲載されていること」「求める答えに確実かつ迅速にたどり着くこと」「答えがわかりやすいこと」を心がけるとよいでしょう。

▼あわせて読みたい

問い合わせ内容の分析

▪️問い合わせ内容分析の効果

問い合わせ内容を分析することで期待できる効果は、以下の通りです。

|

問い合わせには顧客のリアルな声が含まれているため、分析することで顧客ニーズを適切にくみ取れるようになります。顧客が求めていることがわかれば、商品・サービスの品質改善、新たな商品・サービスの開発など、満足度向上に向けた施策を取り入れやすくなるでしょう。

また、業務の客観的な分析も可能です。問い合わせの対応時間や内容を分析し、業務の課題を明らかにすることで解決策を検討しやすくなります。分析の結果を踏まえ、優秀なオペレーターの対応内容をチーム内で共有すれば、業務品質の底上げや標準化にもつながります。

▪️3つの問い合わせ分析方法

問い合わせ内容の主な分析方法は、3つあります。

|

顧客の声をもとに顧客ニーズを把握する方法 |

|

顧客とオペレーターの会話内容を分析する方法 |

|

中間指標(KPI)を決め、達成度合いや進捗(しんちょく)率などを評価する方法 |

分析によって得られる評価内容はそれぞれ異なるため、自社の目的に適した方法を選ぶことが大切です。

▼あわせて読みたい

アウトソースへの移行

オペレーターの数が不足している場合は、アウトソースへ移行するのも1つの方法です。アウトソースとは、顧客からの電話対応業務を外部に委託することを指します。

▪️アウトソースへ移行するメリット

主なメリットは、以下の通りです。

|

アウトソースに移行することで問い合わせ対応業務にかかる工数を減らせるため、本来の業務に集中でき、生産性向上を図れます。オペレーターの採用・教育を委託先に一任すれば、自社のコストや労力の負担削減が可能です。また、プロに任せることで対応品質の向上も期待できます。

▪️アウトソースへ移行するデメリット

アウトソースに移行するデメリットは、以下の通りです。

|

社外の人数が増えれば、情報漏えいをはじめとしたセキュリティの危険性が高まります。また、自社の商品・サービスの特徴や企業理念を正しく共有する必要があるため、アウトソース向けのマニュアルやテンプレートを作成する手間がかかるでしょう。

品質を向上させるために自社と委託先との連携体制を構築する必要もあり、「アウトソースを管理する」という新たな業務が生じます。

▼あわせて読みたい

問い合わせ対応の重要性

ここでは、問い合わせ対応の重要性を5つ紹介します。

それぞれのポイントを確認してみてください。

顧客満足度の向上につながる

問い合わせ対応は、顧客と信頼関係を構築するための大切なコミュニケーションです。顧客の気持ちをくみ取った丁寧かつ迅速な対応を心がければ、満足度が上がります。商品・サービスだけでなく企業そのものへの愛着も生まれ、長期的なリピーター獲得にもつながるでしょう。

一方で、顧客の課題解決までに時間がかかったり、ぞんざいな対応をしたりすると、不信感を抱かれるリスクがあります。不信感が募れば、購入意欲が減り、売上に悪影響を及ぼしかねません。問い合わせ対応業務を効率化し、常に顧客に寄り添った対応ができる環境を作ることが大切です。

サービス品質の向上につながる

問い合わせ対応は、顧客の本心やニーズをくみ取る大切なチャンスです。内容を分析することで、サービスの品質向上につなげられます。

例えば、「サービスの◯◯に不満がある」という声を分析すれば、顧客がサービスに対して何を求めているのか、サービスの利用時にどのような課題に直面しているのかを把握できます。

分析結果を元に顧客が価値を感じられるサービスを迅速に提供できれば、売上やリピーター利用者数の向上も期待できます。

競合他社との差別化につながる

問い合わせ対応は、競合他社との差別化を図る上で重要なキーポイントになります。多くの競合が存在する業界では、商品・サービスの魅力だけで他社と大きな差をつけるのが難しい場合も少なくありません。そこで有効なのが、問い合わせ対応の改善です。

多くの顧客は、商品やサービスの品質だけでなく、購入後のサポートも重視しています。顧客からの問い合わせに対して迅速かつ丁寧に対応することで付加価値が生じ、他社と差をつける要素になるでしょう。

一方、問い合わせ対応のクオリティが低いと、他社に乗り換えられるリスクが高まるため注意が必要です。

売上の向上につながる

問い合わせ対応の改善は、売上の向上にもつながります。質の高い問い合わせ対応を継続すれば顧客満足度が上がり、リピーターになってくれる可能性が高まるでしょう。

問い合わせ対応への好意的な評価が広まることで、競合他社から自社への乗り換えを検討する人が増え、新規顧客を獲得できるかもしれません。

さらに、問い合わせから得られる顧客の声を分析すれば、商品・サービスの改善や新たな開発にも活かせます。顧客が抱えている課題を解決できれば、自ずと売上は上がっていくでしょう。このように、問い合わせ対応は利益アップのための重要な役割を果たしているといえます。

従業員満足度の向上につながる

問い合わせ対応の効率化は、顧客だけでなく従業員の満足度向上にもつながります。オペレーターは「問い合わせが多くて迅速に対応できない」「問い合わせ対応に時間がかかる」などの課題を抱えやすく、業務にストレスを感じる場合も少なくありません。

問い合わせ対応を効率化し、オペレーターにかかる負担を軽減すれば、ストレスが緩和されて業務に集中できるようになります。従業員満足度が上がることで業務に対するモチベーションも向上し、オペレーターの対応品質が上がりやすくなるでしょう。

対応品質が向上すれば顧客の満足度も上がり、結果的に会社全体の利益増進につながると考えられます。

問い合わせ対応の効率化に成功した事例

ここでは、問い合わせ対応の効率化に成功した3つの事例を紹介します。

|

具体的な事例から、成功のヒントを見つけましょう。

ラクスル株式会社様

FAQページを見直すことで、問い合わせ対応の効率化を目指した例です。FAQページを導入したものの、期待していたほどの効果を得られず、内容の見直しとFAQシステムを使ったページの作り直しを実施しました。

その結果、1週間でFAQ検索ヒット率が50%改善し、TVCMの放映による問い合わせ増加にも、カスタマーサポートの品質を下げずに対応することに成功しました。

株式会社伊予銀行様

こちらはチャットボットからの移行例です。従来使っていたチャットボットでの対応に限界を感じて、FAQシステムを使った対応に変更しました。

これにより月間15時間の業務時間削減に成功。FAQ検索ヒット率約95%、ページ到達率は約20%向上の結果となりました。

株式会社ニュートン様

全国チェーン「カラオケ パセラ」を運営するニュートン様では、問い合わせ対応のコスト削減と対応品質の平準化を目指して、カスタマーサポートを本社に集約されました。

その際にFAQシステムを導入したところ、わずか1ヵ月で有人対応すべき問い合わせ件数を約60%削減できました。

問い合わせ対応を最大限に効率化するならFAQシステムを検討しよう

今回は、問い合わせ対応を効率化する5つの施策を紹介しました。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の課題や目的に合ったサービスやツールを選ぶことが大切です。

これまでカスタマーサービスは「受け身」の業務と捉えられる傾向にありました。しかし企業戦略として顧客満足度が重視されるようになった今、カスタマーサービスは顧客対応の最前線として見直されています。

高品質なサービスを安定的に提供するためにも、問い合わせ対応の効率化は企業全体にとっても急務といえます。

問い合わせ数を削減!答えが見つかるFAQシステム

FAQシステム「Helpfeel」は、「質問に対して回答を探す」のではなく「言葉にマッチする質問を提示する」画期的な仕組みでFAQ検索ヒット率98%で欲しい答えが必ず見つかるFAQページを実現しています。

また、Helpfeelは顧客向けのFAQはもちろん、社内向けFAQとしても活躍します。

申請業務や新人研修の内容などをFAQでまとめておくと、社内マニュアルの補助として、必要なときに社員自ら自己解決することが可能です。IPアドレスやBasic認証でのアクセス制限にも対応しているため、外部に情報が漏れる心配なく、安全にご利用いただけます。

社内外の業務効率化や問い合わせ削減を実現したい方や、FAQページの作成を検討中の方は、ぜひHelpfeelについてお気軽にお問い合せください。